いずしの歴史

ルーツは東南アジア、「純粋な和食ではありません」

ベトナム、カンボジア、ミャンマーの国境地帯、いわゆるインドシナ半島は古くから、米などの世界的な穀倉地帯です。冷蔵庫がない時代、メコン川などで獲れた魚を、その米を使って発酵させる保存食として生まれ、それが北上して中国に伝わり、朝鮮半島を経て三世紀頃、卑弥呼の時代の日本に伝わったと言われています。

それ位、古い歴史があることは確かです。

今でも、タイや、ラオス、カンボジア、ミャンマー、インドネシアなどでは、呼び名は違いますが、いずしの原型とも言われる「馴れ寿し」は親しまれています。

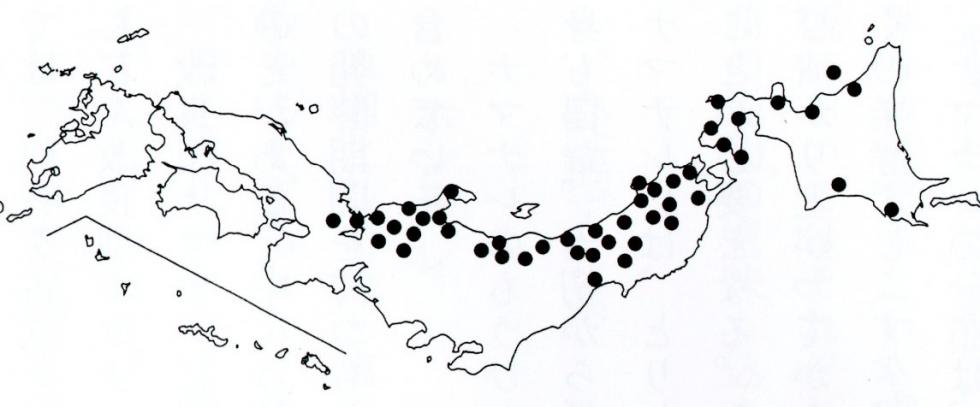

また、韓国の日本海側では、日本の馴れずしに似た発酵食品で、「シッケ」と呼ばれる馴れずしが今でも作られ、親しまれており、大陸伝いに日本の日本海側に伝わっていったことが伺われます。

その他にも、東北地方から北陸、長野から静岡、三重、和歌山、さらには中国地方や四国、九州の山岳地帯でも馴れずしの記録が残っており、今でもその名残が親しまれている地域もあるほどですが、残念ながらその殆どが衰退の一途をたどり、歴史の中に埋もれてしまっています。

その中でも、15世紀頃、室町時代に北海道に渡って来て、独自の発達を遂げてきた「飯寿し」(いずしは、異端的な存在として研究者の間でも注目を集めて来ました。

先述した通り、魚と米や野菜などで漬け込み発酵させて作る馴れずしの文化は、北海道から東北、北陸、中国地方の日本海側で独自に発達した食文化ですが、その多くが時代の流れとともに衰退の一途をたどった中で、北海道だけは頭囲にその文化を守り続けながら、「糀」を活用して発酵させるという独自の進化を遂げ、庶民に定着して行きました。

そして現代でも、その文化は定着し、広く庶民の間でも親しまれている特異な地域が、北海道であることは間違いありません。

なぜ飯寿司と呼ぶの?

魚を「いお」と呼ぶ地域もあることから、「いおずし」が「いずし」に変化したという説が有力です。

日本各地のいずし

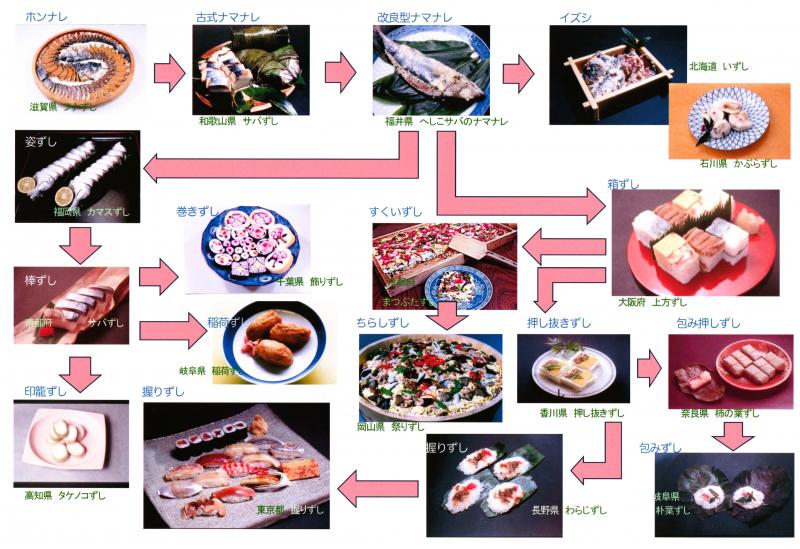

現代の「握り寿司」の原型・・・・、それが「飯寿し」(いずし)とお伝えしましたが、では日本各地で今も親しまれているいずし、さらに海外のすしをご紹介しましょう!

北海道

その北海道で代表的ないずしは、鮭類のいずしのほか、ホッケやニシン、ハタハタ、サンマなどその種類は多岐に亘っています。我が、中井英策商店でもこれらのスタンダードのいずしの他、ホタテやマッカワ鰈、そして看板商品「キンキいずし」など。それらいずしを製造し生業としているメーカーも道南は函館から小樽、帯広、釧路、オホーツク海沿岸、稚内まで広く道内一円、10社以上を数えるいずしのメッカとも言えるでしょう。

紅鮭の飯寿司

サンマの飯寿司

青森 鮭飯寿司

青森県

秋田県

山形県

新潟県

富山県

石川県

福井県

岐阜県

海外のいずし

次に、日本国内を飛び出し、海外に目を向けてみましょう。

東南アジア諸国

韓国

(参考資料として引用:「すしの歴史を訪ねる」「すしの事典」「すしのひみつ」「誰もしらなかったすしの世界」(日比野光敏氏著)、「すしの本」(篠田統氏著)

いずし文化が、今も愛される特異な北海道

現代の寿司研究の第一人者、日比野光敏先生の説では、

「日本に伝来した馴れずしが、野菜や糀などを使って短期間で発酵させる、いずしに進化して北海道に伝えられたのが15世紀くらいと見ています。北海道に開拓で入植した和人(日本人)が、稲作と同時に持ち込んだ当時では最新の流行食だった可能性がある。本州に比べて歴史の浅い北海道では、最新の食文化として現代まで流行し、根付いてきたのではないか」

と分析しています。

つまり、古来からの伝統的な食文化だと思っていた「いずし」ですが、実は北海道では歴史がまだ浅い、まだまだ発展途上、流行途上の食文化だったというのです。

その証拠に、本州などの他の地域の多くのいずしは、2,000年以上の歴史の中で衰退してしまっているケースが殆どですが、北海道内でのいずしはまだ「発展途上」ということになります。

まだまだ、これからも愛して欲しい、親しまれるべき食文化だということですね。

でも・・・、残念な事態が起きています

当社、中井英策商店が4年前に実施した当社顧客のアンケート調査では、当社顧客の年齢が50歳代以上が全体の87%を占めた一方で、20代以下は僅か1.7%となり、完全に中高齢者が圧倒的と言う結果になりました。

さらに、一昨年北海道のテレビ局が放送した番組の中で、いずしのミニ特集を放送され、その中で行われた札幌市内での街頭インタビューで、20歳前後の若い男女へ「いずしって知ってますか?」の質問に、「知らない」「知ってるけど食べたことがない」「おじいちゃん、おばあちゃんが食べていた記憶があるだけ」「お年寄りが食べるものでしょ!?」などと言う回答が多く聞かれました。

大変ショックでした!!

いずしが根付いているはずの、ここ北海道でこれが実態のなのか?と愕然としました。

当社でも、同じようなことが起きています。

当社の「キンキいずし」が大好きで、定期的にお電話でご注文を頂いているお客様からのご注文がしばらく無いことに気が付いた私が、「お声も聴きたい」と心配で電話をすると、お嬢様らしき方が出られ「お爺ちゃんは亡くなってしまったんです。中井さんにはお世話になりました、有難うございました」とご挨拶され、その後には「いつも頂いているご案内ですが、食べる人が居なくなったので、送らないで結構です」のお話を頂くことが多くなりました。

その会話だけで、残念ながら、いずしを食べる食文化が継承されていない現実を痛感しています。

いずし食文化を若い世代に、全国各地に広げたい

前述の寿司研究第一人者の、日比野先生も「いずし食文化が唯一残っている特異な北海道の食文化を見直し、大切にして欲しい。馴れずし、いずしという発酵食品は、守るべき固有の文化です」と仰っております。

同時に日比野先生は、「その為には、別に難しいことを考えなくてもいい。いずしや寿司などを食べる決まりやルールなんてものは存在しない。自由な発想で、その時代にあった楽しみ方で楽しむ、それが大切です」と力説しています。

そして出来るなら、いずしと言う誇るべき発酵食品が、日本全国、広く世界にも知られるきっかけになることを願ってやみません。